|

|

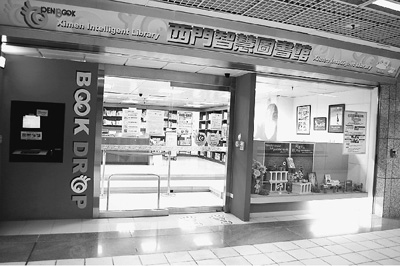

台北捷運西門站的智慧圖書館。 |

|

|

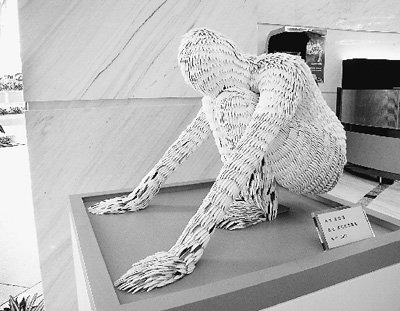

台灣工業銀行收藏的一位大學生作品《我被表面覆滿》。 |

一座城市的文化,體現在哪裡?歷史悠久的名勝古跡?富麗堂皇的大劇院?巧立名目的各種文化節?想在台灣找到這樣的文化名片,恐怕不太容易。在台灣,更多時候,文化的魅力來自於普通的人和日常的生活。

一條不隻承擔大眾交通同時也提供公共文化服務的捷運(地鐵),一家不隻追求金錢同時追求文化藝術品味的銀行, 在記者眼中,它們分別代表了台灣社會中政府和企業的文化品格。

台北捷運

公共文化服務的場所

捷運,是台北地鐵與城鐵的組合,與其他地方一樣,台北捷運是城市公共交通系統中的重要組成部分。不過,在台北,捷運不僅是出行工具,也是文化場所。不但為乘客出行提供了諸多方便,還為乘客提供了學習和娛樂的便利,填補了出行時間的空隙。

每個捷運站入口,都會擺有各種宣傳品免費提供給乘客,有演出信息,還有多種語言的台北地圖,站內還設有觸屏電腦,可以查詢一些市政、生活等方面的信息。較大的捷運站,會經常舉辦一些免費展覽或展示,大多是公益性質,比如有的車站常年展示故宮文物復制品。

一些捷運站還會根據自己的位置特點,設計一些特別的服務。比如西門捷運站處於西門町之下,青少年比較多。所以西門捷運站設立了一座智慧圖書館,是台灣首座設於捷運的在線無人服務圖書館。這座圖書館針對青少年與捷運通勤族設計,藏書15000本,開放時間為6時—24時。

台大醫院捷運站內有一組名為“手之組曲”的雕塑。這些或張開或相攜的“手”不僅是供行人休息的座椅,也通過手與人之間的情感聯想,呈現出生命的強韌與溫暖,與醫院救死扶傷的醫者精神相呼應。

而台北車站捷運站作為最大的中轉站,已經很難說是交通樞紐還是娛樂文化場所了,因為通常你可以在裡面待上一天。這裡不僅有書店、購物廣場,還有多條大型商業步行街,此外,這裡也是街頭藝人聚集的熱門區域之一。

台北捷運每天都有近百萬人次的載客量,雖然沒有什麼具體的數字可以說明這些文化設施和活動為捷運增加了多少客運量,但是台北捷運顯然志不在此,他們更多的是想給社會大眾一個良好的觀感,那就是捷運熱心並努力地推動文化發展。

台灣工銀

媲美文化藝術博物館

走進位於台北內湖區的台灣工業銀行總部,感覺像進了一家藝術館。大樓的圓弧形外觀設計得別具匠心,內部細節也處處透出文化味。這與一般銀行給人的感覺不太一樣。

大樓的一樓大堂並非辦公區,而是藝術文化空間。大堂的左手邊有一件大型的飛馬木雕,往裡走是交誼廳。右手邊是音樂廳和畫廊,這裡定期舉辦一些音樂會和藝術展,一方面幫助青年藝術工作者實現自我,另一方面也推動社區居民文化素養提升,為他們免費提供開放觀賞。

在台灣,工業銀行是一家年輕的銀行,創立於1999年,系由資深金融家駱錦明結合民間力量共同成立,主要服務對象為中小企業。事實上,這家銀行在金融業務上並不直接面對個人,然而,由於常年致力於文化、教育公益活動,卻在社會上樹立了良好的口碑。

在創辦后的第二年,台灣工業銀行就成立了教育基金會。基金會以學習、創新和創意為宗旨,鼓勵和推動青年提升文化素養、追求文藝夢想,近年來陸續舉辦藝文講座、系列音樂會、藝術展覽等各類文化藝術活動,同時,還致力於協助偏遠或弱勢團體參與藝文欣賞,以提升社會文化內涵。

“一家企業不僅要追求永續經營,更要以具體行動善盡企業責任,回饋社會。我們希望能發揮文化正面的影響力,喚起大眾對弱勢的關懷,讓愛在台灣生根,讓社會更加溫馨、祥和。”台灣工業銀行董事長駱錦明說。

據了解,在台灣,像工業銀行這樣的企業並不少見。上世紀八九十年代,台灣大量涌現的藝術基金會,就是伴隨著台灣本土企業興起“企業社會責任”之風而出現的。台灣的基金會大多由企業發起創辦。對企業而言,這都是社會責任的實踐,更是企業文化的呈現、企業價值的彰顯。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間